파가니니 - 바이올린 협주곡 1번 D 장조 Op.6 1악장 (우토 우기)

Music2000. 1. 11. 20:05 |- 바이올린 : 우토 우기

언제부터 올려야지 올려야지 하다가 이제야 올린다. 용량제한때문에 안올라가서 4개로 쪼갰다. 그래도 재생하면 연달아 나오긴한다 ㅎㅎㅎ

Beethoven - Piano Sonata No.1 ~ No.32 한곡도 버릴 곡이 없이 다 좋다

Dussek - Piano Sonata Op.9 No.2 , Op.10 No.2 , Op.35 No.1 , Op.35 No.2 , Op.35 No.3

( 듀섹 또는 두세크 )

한번에 듣기

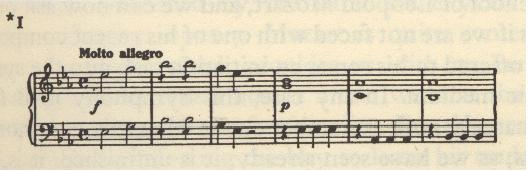

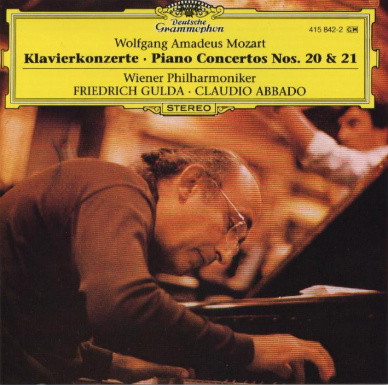

서양음악사 발표때 맡은 부분이 모차르트 교향곡 이었는데, 교향곡 1번 자료 찾느라고 음대 도서관 들락거렸던게 벌써 몇년전이다. 그래서 그런지 남다른 애정이 녹아있는 곡이다. 모짜르트 교향곡 제1번. Eb 장조. K.16. 모차르트가 7세때 작곡했다. 편성은 2 오보 , 2 혼 , 스트링.

이곡을 어떻게 바라볼 것이가. 1,2,3악장 모두 합쳐봐야 15분도 안되고... 편성도 지극히 단순하다. 그러니 음악적 가치는 없지만 모차르트의 신동성을 보여주는 음악사적 의의만을 갖는다고 해야할까? 개인적으로 그 이상의 가치를 두고 싶다.

40번 41번과 같이 완성도가 높은 교향곡이 탄생하기 까지, 아니 모차르트 개인을 넘어 다른 많은 작곡가의 경우에도... 음악적 영감으로 부터 그것을 대작으로 완성시키기 위해, 어떻게 작업에 착수할 것인가에 대한 하나의 모범답안을 제시해주고 있기 때문이다. 그 답안은 '당신도 심포니를 쓸수있다' 의 책제목처럼 모든사람에게 용기를 북돋아준다.

단순한 편성으로 부터 우리는 화성의 초기구성과 곡 전체의 프레임을 선명하게 볼 수가 있다. 아무리 복잡한 화음도 사실은 보다 단순한 상태로 부터 발전하며, 아무리 복잡하게 짜여진 오케스트레이션도 보다 단순한 상태에서 출발하는 것이다.

여기서 보다 단순한 상태라는 것은 단지 덜 다듬어진 질낮은 상태를 말하는 것이 아니라, 전체를 구성하는 핵심 뼈대를 말하는 것이다. 베토벤의 운명도 결국엔 빠바바밤~ 에서 출발하고, 숙력된 미술가는 사람을 인체를 그릴때 뼈대를 염두에 두는 법이다. 그것에 어떻게 옷을 입히고 어떻게 발전시킬지는 그 다음의 문제이다.

각 악장은 독립된 주제를 가지고 있으며, 각 주제는 충분히 아름답다. 이는 비록 화려하게 발전되거나 하는 부분은 없지만 언제든 더 훌륭하고 완성도 높은 곡으로 거듭날수 있다는 것을 의미한다. 씨앗을 품은 음악이랄까? 반면에 알멩이가 없는 음악은 아무리 겉포장을 아름답고 화려하게 꾸며도, 마치 접속사들로만 이루어진 말과 같이 들어도 별로 남는게 없다.

일곱살짜리 꼬마아이가 떠오른악상을 흥얼거리며 곡을 구성해 나가는 장면을 상상해보라. 귀엽지 않은가 !!!

각 악장은 시작과 동시에 곧바로 주제가 제시되고 담백하게 어우러진 화성으로 두어번 정도 반복된후 끝낸다. 당시에 친해진 바흐 막내아들이었던가 암튼 그 횽아가 작곡한 것을 보고 ' 어? 나도 할수있을꺼 같은데? ' 하는 꼬마모차르트의 모습이 눈에 선하다.

1악장. Molto allegro

Clementi - Sonatine Op.36 1번 부터 6번.

소나티네 번호에 대한 단상.

앞서 클라우 소나티네 에서도 말했지만, 어쩌다 소나티네 번호가 개판이 된 건 뭐 그렇다쳐도, 클레멘티 Op.36 의 1번을 클레멘티 소나티네 7번 이라고 부르는건 좀 웃긴것 같다. 그냥 소나티네 악보집 7번 혹은 좀더 양보해서 소나티네 7번이다 라고 하면 앞에 6곡이 클라우고 7번부터 클레멘티 36에 1번 부터다 라고 껴맞춘다고 쳐도, 그게 클레멘티 소나티네 7번은 아닌것 같다. 유툽에다가 clementi sonatina no.4 라고 검색해보면 보통 op.36 에 no.4 가 뜨는 반면에 no.10 이라고 하면 원하는 곡을 찾기 어려울 것이다.

아마도 대부분의 사람들이 같은 교재로 배워서, 별생각없이 책에 있는대로 편하게 부르다가 굳어진 것 같다. 한편으로는, 뭔가 우리나라 피아노 교육이 무슨 국정교과서 하나로 통일된듯한 기분이 들기도 한다. 그래서 그 진도에 맞게 이야기하면 서로 의사소통이 잘 되는 그런 상태말이다. " 너 피아노 좀 치냐 " 그러면 "체르니 40" 이라고 대답하면 "오~" 하는 상황말이다. 체르니 40번이 좋은 교재가 아니라는건 아니다. ( 나는 그걸 판단할 능력도 안된다 )

다만, 피아노를 배우면 으레 바이엘로 시작해서 체르니로 가는, 중간에 소나티네도 치고, 뭔가 그렇게 정해진듯한, 그런 분위기가 신기할 따름이다. 그래서 같은 선생님한테 배우지 않았어도 동일한 (그러면서도 어쩌면 특이한) 방식으로 의사소통이 가능하고, 중간에 다른곳으로 이사가도 새 선생님이 너 어디까지 쳤어? 이러면 네 여기까지요 라고 말할 수 있는 편리한 세상인게 신기한 거다.

그러면서도 " 띠리리 딩딩 띠리리 딩띵 " 멜로디를 들으면 소나티네 7번이네 라고 함께 말할 때의 뭔지 모를 공감대가 꼭 싫은건 아닌데 말이다.

어쨌거나, 나의 향수를 자극하는 Op.36 1번 3악장...ㅎㅎ

No.1

Bach - Bouree in E minor BWV 996

기타 : 본인 -_- ;;;

녹음만 하면 긴장이.....

2007년 11월에 빈둥빈둥 싸이에 올린거, 다시퍼옴.

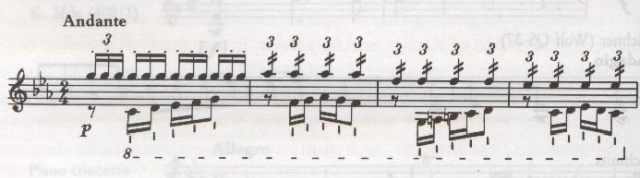

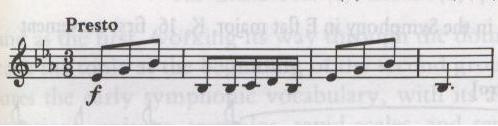

Bach - Italian Concerto in F major BWV.971

특히 3악장은 피아노의 숲에서 변소공주가 모차르트 콩쿨에서 바흐곡을 치는 대담함을 보인 그곡.

3악장

정말 자기전에 불 다끄고 누워서 골드베르크 아리아를 들으면, 마음이 차분해지면서 평온하게 자는데 정말 도움이 된다. 근데 되도록 아리아에서 조용히 잠드는것이 좋다. 왜냐하면 아리아에서 제1변주곡으로 곡넘어가는순간 입꼬리가 찢어지면서 환희와 감격의 눈물이 왈칵 나기때문이다. 아침에 들으면 창으로 쏟아지는 햇살과 함께 또다른 환희를 맛볼 수 있다.

굴드랑 비교해서, 안드라스 쉬프 까는사람들이 좀 있는것 같던데, 난 좋기만 하다. 좀 밋밋하다고 하는 사람도 있고. 근데, 안드라스 쉬프도 골드베르크 녹음을 꽤 많이 한것 같다. 두개 들어봤는데 연주가 분명히 다르다. 그러니까 하고 싶은 말이뭐냐면, 쉽게 단정짓고 까지좀 말라는 거다.

정말 싫은게 가수 누가 노래를 제일 잘한다 어쩐다 하는거 하고 누가 피아노를 제일 잘친다 따위의 시덥잖은 소리들이다. 사실 왠만한 경지에 이르면 그다음부터는 취향차이 같은데 뭘 그렇게 전교 1등 정신을 못버리는지 모르겠다.

옛날에 한참 김경호 나올때, 김경호가 노래를 제일 잘한다는둥 뭐 그런소리를 하는 애들이 있었다. 난 한번도 김경호가 노래를 잘한다고 생각해 본적이 없다. 난 바이브레이션 과한거 줜내 싫어해서리... 못한다는게 아니라 그냥 내 취향이 아니라는거다. 피아니스트도 마찬가지다.

골드베르크하면 보통 굴드를 많이 듣는 것 같던데, 나는 성악(?)을 싫어해서 굴드꺼는 별로 안듣는다. 연주가를 가리는걸 싫어하지만 이경우만큼은 좀 예외다. 다소 감상에 방해가 되기 때문이다. 피아노가 어떻든지 말하기전에 나는 좀체로 집중을 할 수 가 없더란 말이다. 집중할수 있는 방법이 있긴 했는데, 그건 같이 허밍을 하는 거다 ㅡ,.ㅡ. 그.래.서. 암튼 내 취향은 아니다.

뭐, 물론, 30곡이나 되는 변주곡 때문에, 중후반에 이르러서는 자칫 지루할수도 있는것을 굴드처럼 초저속 아리아와 잠이 확깨는 강한터치를 동반한 광풍같은 변주곡으로 지루할수도 있는 요소를 다이내믹하게 바꿔놓을 수 있다는 데에는 일종의 놀라움을 느끼지 않을수 없지만, 확실히 잠잘때 듣기에는 별로인것 같다. 그리고 박흐 만큼은 그냥 좀 밋밋(?)해도 별로 안나쁘지 않나?

특히, 제1변주 만큼은 중간에 절묘한 루바토 때문에 안드라스 쉬프의 연주를 참 좋아한다.

바흐에다가 루바토라니... 참 안어울릴것도 같은데 말이다.

Bach Inventions and Sinfonias BWV 772 ~ 801

2성, 3성 인벤션 30곡 BWV 772 ~ 801 전체듣기